I

Ella se sienta sola y recuerda.

Vio una y otra vez los espectros de Arroyo y la mujer con cara de luna y el gringo viejo, cruzando frente a su ventana. No eran fantasmas. Sencillamente, habían movilizado sus propios pasados, con la esperanza de que ella haría lo mismo reuniéndose con ellos.

Pero a ella le tomó largo tiempo hacerlo.

Primero tuvo que dejar de odiar a Tomás Arroyo por enseñarle lo que pudo ser y luego prohibirle que jamás fuese lo que ella pudo ser.

El siempre supo que ella regresaría a su casa.

Pero le permitió verse como sería si hubiera permanecido; y esto es lo que ella nunca podría ser.

Este odio tuvo que purgarse dentro de ella, y le tomó muchos años hacerlo. El gringo viejo ya no estaba allí para ayudarla. Tomás Arroyo ya no estaba allí. Tom Brook. Pudo haberle dado un hijo así nombrado. No tenía derecho a pensarlo. La mujer de la cara de luna se lo había llevado con ella a un destino sin nombre. Tomás Arroyo había terminado.

Los únicos momentos que le quedaban eran aquellos cuando ella cruzó la frontera y miró hacia atrás y vio a los dos hombres, el soldado Inocencio y el niño Pedrito, y detrás de ellos, lo piensa ahora, vio al polvo organizarse en una especie de cronología silenciosa que le impedía recordar, ella fue a México y regresó a su tierra sin memoria y México ya no estaba al alcance de la mano. México había desaparecido para siempre, pero cruzando el puente, del otro lado del río, un polvo memorioso insistía en organizarse sólo para ella y atravesar la frontera y barrer sobre el mezquite y los trigales, los llanos y los montes humeantes, los largos ríos hondos y verdes que el gringo viejo había anhelado, hasta llegar a su apartamento en Washington en la ribera del Potomac, el Atlántico, el centro del mundo. El polvo se esparció y le dijo que ahora ella estaba sola.

Y recordaba. Sola.

II

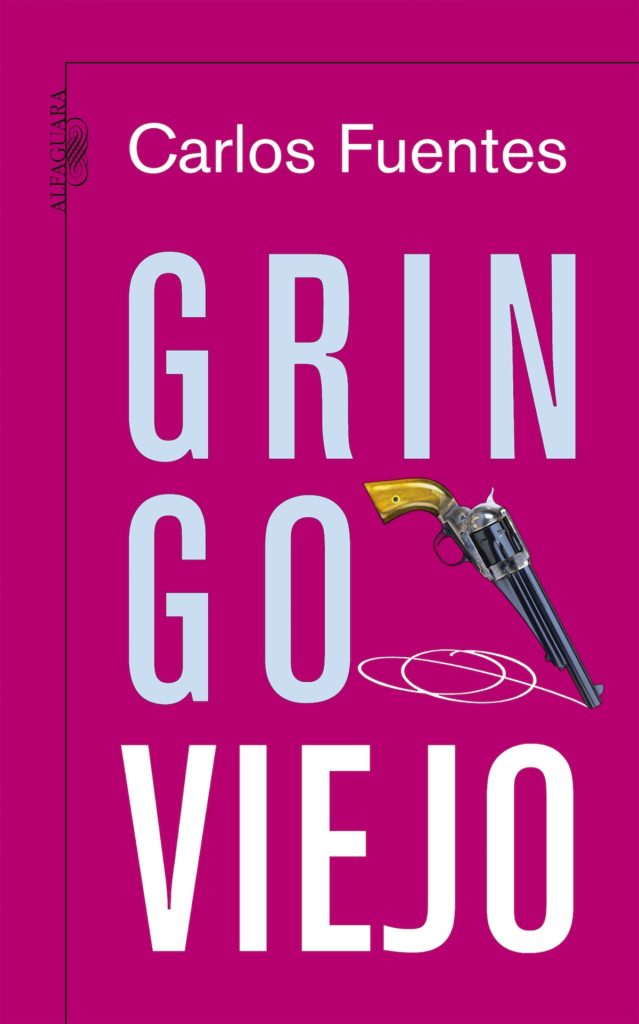

-El Gringo viejo vino a México a morirse.

El coronel Frutos García ordenó que rodearan el montículo de linternas y se pusieran a escarbar recio. Los soldados de tono desnudo y nucas sudorosas agarraron las palas y las clavaron en el mezquital.

Gringo viejo: así le dijeron al hombre aquel que el coronel recordaba ahora mientras el niño Pedro miraba intensamente a los hombres trabajando en la noche del desierto: el niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata.

-Por puro accidente nos encontramos aquella mañana en Chihuahua y aunque él no lo dijo, todos entendimos que estaba aquí para que lo matáramos nosotros, los mexicanos. A eso vino. Por eso cruzó la frontera, en aquellas épocas en que muy pocos nos apartábamos del lugar de nuestro nacimiento.

Las paletadas de tierra eran nubes rojas extraviadas de la altura: demasiado cerca del suelo y la luz de las linternas.

-Ellos, los gringos, sí -dijo el coronel Frutos García-, se pasaron la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas -y ahora el viejo la había cruzado hacia el sur porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país.

-Cuidadito.

(«¿Y la frontera de aquí adentro?», había dicho la gringa tocándose la cabeza. «¿Y la frontera de acá adentro?», había dicho el general Arroyo tocándose el corazón. «Hay una frontera que sólo nos atrevemos a cruzar de noche -había dicho el gringo viejo-: la frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos.»)

-El gringo viejo se murió en México. Nomás porque cruzó la frontera. ¿No era ésa razón de sobra? -dijo el coronel Frutos García.

-¿Recuerdan cómo se ponía si se cortaba la cara al rasurarse? -dijo Inocencio Mansalvo con sus angostos ojos verdes.

-O el miedo que le tenía a los perros rabiosos -añadió el coronel.

-No, no es cierto, era valiente -dijo el niño Pedro.

-Pues para mí que era un santo -se rió la Garduña.

-No, simplemente quería ser recordado siempre como fue -dijo Harriet Winslow.

-Cuidadito, cuidadito.

-Mucho más tarde, todos nos fuimos enterando a pedacitos de su vida y entendimos por qué vino a México el gringo viejo. Tenía razón, supongo. Desde que llegó dio a entender que se sentía fatigado; las cosas ya no marchaban como antes, y nosotros lo respetábamos porque aquí nunca pareció cansado y se mostró tan valiente como el que más. Tienes razón, muchacho. Demasiado valiente para su propio bien.

-Cuidadito.

Las palas pegaron contra la madera y los soldados se detuvieron un instante, limpiándose el sudor de las frentes.

Bromeaba el gringo viejo: «Quiero ir a ver si esos mexicanos saben disparar derecho. Mi trabajo ha terminado y yo también. Me gusta el juego, me gusta la pelea, quiero verla.»

-Claro, tenia ojos de despedida.

-No tenía familia.

-Se había retirado y andaba recorriendo los lugares de su juventud, California donde trabajó de periodista, el sur de los Estados Unidos donde peleó durante la guerra civil, Nueva Orleáns donde le gustaba beber y mujerear y sentirse el mero diablo.

-Ah, qué mi coronel tan sabedor.

-Cuidadito con el coronel; parece que ya se le subieron y nomás está oyendo.

-Y ahora México: una memoria de su familia, un lugar a donde su padre había venido, de soldado también, cuando nos invadieron hace más de medio siglo.

«Fue un soldado, luchó contra salvajes desnudos y siguió la bandera de su país hasta la capital de una raza civilizada, muy al sur.»

Bromeaba el gringo viejo: «Quiero ver si esos mexicanos saben disparar derecho. Mi trabajo ha terminado y yo también.»

-Esto no lo entendíamos porque lo vimos llegar tan girito al viejo, tan derechito y sin que las manos le temblaran. Si entró a la tropa de mi general Arroyo fue porque tú mismo, Pedrito, le diste la oportunidad y él se la ganó con una Colt .44.

Los hombres se hincaron alrededor de la fosa abierta y arañaron los ángulos de la caja de pino.

-Pero también decía que morir despedazado delante de un paredón mexicano no era una mala manera de despedirse del mundo. Sonreía: «Es mejor que morirse de anciano, de enfermedades o porque se cayó uno por la escalera.»

El coronel se quedó callado un instante: tuvo la clara sensación de oír una gota que caía en medio del desierto. Miró al cielo seco. El rumor del océano se apagó.

-Nunca supimos cómo se llamaba de verdad -añadió mirando a Inocencio Mansalvo, desnudo y sudoroso, de rodillas ante la caja pesada y tenazmente atada al desierto, como si en tan poco tiempo hubiera echado raíces-; los nombres gringos nos cuestan mucho trabajo, igual que las caras gringas, que todas nos parecen igualitas; -Hablan en chino los gringos -se carcajeó la Garduña, que por nada de este mundo se perdía un entierro, cuantimenos un desentierro-; sus caras son en chino, deslavadas, todititas igualitas para nosotros.

Inocencio Mansalvo arrancó un tablón medio podrido de la caja y apareció la cara del gringo viejo, devorada por la noche más que por la muerte: devorada, pensó el coronel Frutos García. por la naturaleza. Esto le daba al rostro curtido, verdoso, “extrañamente sonriente” porque el rictus de la boca había dejado al descubierto las encías y los dientes largos, dientes de caballo y de gringo, un aire de burla permanente.

Todos se quedaron mirando un minuto lo que las luces de la noche dejaban ver, que eran las luces gemelas de los ojos hundidos pero abiertos del cadáver. Al niño lo que más le llamó la atención fue que el gringo apareciera peinado en la muerte, el pelo blanco aplacado como si allá abajo anduviera un diablito peinador encargado de humedecerles el pelo a los muertos para que se vieran bien al encontrarse con la pelona.

-La pelona -exclamó a carcajadas la Garduña.

-Apúrenle, apúrenle -dio la orden Frutos García-, sáquenlo de prisa que mañana mismo debe estar en Camargo el cabrón viejo este -dijo con la voz medio atorada el coronel-, apúrense que ya va camino del polvo y si viniera un viento, se nos va para siempre el gringo viejo.. .

Y la verdad es que casi sucedió así, soplando el viento entre tierras abandonadas, barriales y salinas, tierras de indios insumisos y españoles renegados, cuatreros azarosos y minas dejadas a la oscura inundación del infierno: la verdad es que casi se va el cadáver del gringo viejo a unirse al viento del desierto, como si la frontera que un día cruzó fuera de aire y no de tierra y abarcara todos los tiempos que ellos podían recordar detenidos allí, con un muerto desenterrado entre los brazos; la Garduña quitándole la tierra del cuerpo al gringo viejo, gimiente, apresurada; el niño sin atreverse a tocar a un muerto: los demás recordando a ciegas los largos tiempos y los vastos espacios de un lado y otro de la herida que al norte se abría como el rió mismo desde los cañones despeñados: islas en los desiertos del norte, viejas tierras de los pueblos, los navajos y los apaches, cazadores y campesinos sometidos a medias a las furias aventureras de España en América: las tierras de Chihuahua y el rió Grande venían misteriosamente a morir aquí, en este páramo donde ellos, un grupo de soldados, mantenían por unos segundos la postura de la piedad, azorados ante su propio acto y la compasión hermana del acto, hasta que el coronel dijo de prisa, rompió el instante, de prisa, muchachos, hay que devolver al gringo a su tierra, son órdenes de mi general.

Y luego miró los ojos azules hundidos del muerto y se asustó porque los vio perder por un momento la lejanía que necesitamos darle a la muerte. A esos ojos les dijo porque parecían vivos aún:

-¿Nunca piensan ustedes que toda esta tierra fue nuestra? Ah, nuestro rencor y nuestra memoria van juntos.

Inocencio Mansalvo miró duro a su coronel Frutos García y se puso el sombrero tejano cubierto de tierra. Se fue hacia su caballo regando tierra desde la cabeza y luego todo se precipitó, acciones, órdenes, movimientos: una sola escena, cada vez más lejana, más apagada, hasta que ya no fue posible ver al grupo del coronel Frutos García y el niño Pedro, la carcajeante Garduña y el rendido Inocencio Mansalvo; los soldados y el cadáver del gringo viejo, envuelto en una frazada y amarrado, tieso, a un trineo del desierto: una camilla de ocote y cuerdas de cuero arrastrada por dos caballos ciegos.

-Ah -sonrió el coronel-, ser un gringo en México. Eso es mejor que suicidarse. Eso decía el gringo viejo.

III

Apenas cruzó el Río Grande, escuchó el estallido y volteó a mirar el puente en llamas.

Había descendido del tren en El Paso con su maletín negro plegadizo, lo que entonces se llamaba una maleta «Gladstone«, vestido todo él de negro salvo los blancos blasones de sus puños y su pechera. Se dijo que en este viaje no iba a necesitar demasiado equipaje. Caminó unas cuantas cuadras por la ciudad fronteriza; la había imaginado más triste y desganada y vieja de lo que realmente era, enferma también de la revolución, de la cólera del otro lado. Era una ciudad, en cambio, de automóviles nuevecitos, tiendas de cinco-y-diezy gente joven, tan joven que ni siquiera había nacido en el siglo XIX. Buscó en vano su idea de la frontera americana. No era fácil comprar un caballo sin esquivar preguntas inoportunas sobre el destino del jinete.

Podía cruzar la frontera y comprarlo en México. Pero el viejo quería hacerse difícil la vida. Además, se le había metido en la cabeza que necesitaba un caballo americano.

En caso de que le abrieran la maleta en la aduana, sólo encontrarían unos sándwiches de tocino, una navaja de rasurar, un cepillo de dientes, un par de libros suyos y un ejemplar del Quijote; una camisa limpia y una pistola Colt escondida entre sus cachorones. No quería dar razones para viajar tan ligera aunque tan precisamente.

-Me propongo ser un cadáver bien parecido.

-¿Los libros, señor?

-Son míos.

-Nadie insinuó que se los hubiera robado.

El viejo se resignaría, sin entrar en mayores explicaciones.

-Nunca he podido leer el Quijote en mi vida. Quisiera hacerlo antes de morir. Yo ya dejé de escribir para siempre.

Se imaginó todo esto y al que le vendió el caballo le dijo que iba a buscar tierras para fraccionar, al norte de la ciudad; un caballo seguía siendo más útil en la salvia que una de esas máquinas infernales. El vendedor le dijo que así era y ojalá todo mundo pensara como él, pues nadie compraba caballos ahora, sino los agentes de los rebeldes mexicanos. Por eso era un poquito alto el precio, considerando que había una revolución del otro lado de la frontera, y las revoluciones son buenas para los negocios.

-Así que todavía se puede dar buen uso a un buen caballo -dijo el viejo y salió montado sobre una yegua blanca que sería visible de noche y le dificultaría la vida a su dueño cuando su dueño quisiera tener la vida difícil.

Ahora tenía que mantener su sentido de orientación, pues si la frontera estaba dibujada ancha y clara en el río que divide a El Paso y Ciudad Juárez, más allá de la población mexicana no había más delimitación que la distancia donde se unen el cielo y el llano sucio y seco.

La línea del encuentro se alejó a medida que el viejo avanzó, con sus piernas largas colgando bajo el vientre de la yegua y el maletín negro anidado en el regazo. Unos veinte kilómetros al oeste de El Paso vadeó el río en su parte más estrecha, la atención de todos distraída por el estallido en el puente. En la mirada clara del viejo se reunieron en ese instante las ciudades de oro, las expediciones que nunca regresaron, los frailes perdidos, las tribus errantes y moribundas de indios tobosos y laguneros sobrevivientes de las epidemias europeas que huyeron de las poblaciones españolas para tomar el caballo y el arco y luego el fusil, en un movimiento perpetuo de fundaciones y disoluciones, bonanzas y depresiones en los reales de minas, genocidios tan gigantescos como la tierra y tan olvidados como el rencor acumulado de sus hombres.

Rebelión y represión, plaga y hambre: el viejo supo que entraba a las inquietas tierras de Chihuahua y el Río Grande, dejando atrás el refugio de El Paso fundado con ciento treinta colonos y siete mil cabezas de ganado. Abandonaba el refugio consagrado de los fugitivos de norte y sur: un abrigo ralo, precario sobre la tierra dura de los desiertos: una calle central, un hotel y una pianola, fuentes de sodas y Fords con hipo y la respuesta del norte invasor a los espejismos del desierto: un puente colgante de fierro, una estación de ferrocarril, una bruma azul importada de Chicago y Filadelfia.

Él mismo era ahora un fugitivo voluntario, tan fugitivo como los antiguos sobrevivientes de asaltos de conchos y apaches revertidos al nomadismo cruel de la necesidad, la enfermedad, la injusticia y el desengaño: todo esto escribió en su cabeza el gringo viejo al cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Con razón todos se cansaron de tanto huir y se quedaron enredados en las espinas de las haciendas durante más de cien años.

Pero acaso él traía otro temor y lo dijo al cruzar la frontera:

-Temo que la verdadera frontera la trae cada uno adentro.

El puente estalló a lo lejos y él se dirigió a la derecha y al sur, y sintió que iba bien orientado (ya estaba en México y eso le bastaba) cuando al atardecer olió las tortillas calientes y los frijoles refritos.

Se acercó al caserío de adobe gris y preguntó, en su español acentuado, si podrían darle una comida y una manta para dormir. La pareja gorda de la casa humeante dijo sí, ésta es su casa, señor.

Conocía la frase ritual de la cortesía mexicana y sospechaba que después de ofrecer la casa, el anfitrión se sentiría libre de someter al huésped a toda clase de vejaciones y caprichos, sobre todo los de la sospecha celosa. Pero frenó su deseo de provocar; todavía no, se dijo, todavía no.

Esa noche, mientras dormitaba, vestido de negro, sobre el petate, escuchando la pesada respiración de sus anfitriones, oliendo los espesos olores de la pareja y de sus perros, diferentes de él porque comían distinto y pensaban y amaban y temían distinto, le gustó la idea de que le ofrecieran una casa. Qué había perdido sino eso, en cuatro golpes sucesivos e irremediables y al cabo no tenía otra razón, admitió en contra de su propio guiño adormecido pero malicioso, para trotar ahora hacia el sur, la única frontera que le iba quedando después de agotar en sus setenta y un año de vida los otros tres costados del continente norteamericano y hasta la frontera negra que los confederados quisieron abrirles en el ’61. Ahora sólo le quedaba el sur abierto, la única puerta para salir al encuentro de un quinto golpe ciego y asesino de la suerte.

Amaneció en el filo de la montaña.

-¿Por aquí se va a Chihuahua? -le preguntó al casero gordo.

El mexicano asintió y preguntó a su vez con una mirada recelosa hacia la puerta cerrada de la casa:

-¿Y a usted qué lo lleva a Chihuahua, mister?

Añadió una e ligera y final a la palabra, haciéndola sonar como mistere, y el viejo pensó que la ventaja inicial que un gringo siempre tenía sobre un mexicano era la de ser un misterio, algo que no se sabía cómo tomar: amigo o enemigo. Aunque generalmente no les daban el beneficio de esta duda.

El casero seguía hablando:

-La lucha está dura por allí; ése es el territorio de Pancho Villa.

La mirada fue más elocuente que las palabras. El viejo le dio las gracias y siguió su camino. Atrás, oyó al casero abrir la puerta y regañar a la mujer que sólo entonces se atrevió a mostrar las narices. Pero el gringo quiso imaginar unos ojos de melancolía negra: el viaje es doloroso para la que se queda, y más bello de lo que jamás será para el viajante. El gringo viejo quiso rechazar la reconfortante noción de que su presencia en casa ajena todavía podía provocar celos.

Las montañas se levantaban como puños morenos y gastados y el viejo pensó que el cuerpo de México era un gigantesco cadáver con huesos de plata, ojos de oro, carne de piedra y un par de cojones duros de cobre.

Las montañas eran los puños. Iba a abrirlos, uno tras otro, en espera de que tarde o temprano encontraría, como hormigas apresuradas sobre una palma de hondos surcos, lo que buscaba.

Esa noche, amarró su caballo a un gigantesco cacto y se hundió en un sueño hambriento, dando gracias por su ropa interior de lana. Soñó con lo que vio antes de dormirse: las nacientes estrellas azules y las amarillas, moribundas; trató de olvidar a sus hijos muertos, preguntándose cuáles estrellas estaban apagadas ya, su luz nada más que su propia ilusión: una herencia de las estrellas muertas para las miradas humanas que continuarían alabándolas siglos después de su desaparición en una antigua catástrofe de polvo y llamas.

Soñó que cruzaba un puente en llamas. Despertó. No soñó. Lo había visto la mañana cuando entró a México. Pero sus ojos despiertos miraron a las estrellas y el viejo se dijo: «Mis ojos brillan más que cualquier estrella. Nadie me verá decrépito. Siempre seré joven porque hoy me atrevo a volver a ser joven. Siempre seré recordado como fui.»

Ojos de azul profundo, azul acero, bajo cejas moteadas, casi rubias. No eran la mejor defensa contra el sol enojado y el viento crudo que al día siguiente lo llevaron al corazón del desierto mientras mordisqueaba un sándwich seco y se acomodaba un Stetson negro informe, de alas anchas, sobre la mata de pelo plateado. Se sintió como un gigantesco monstruo albino en un inundo reservado por el sol para su pueblo amado, oscuramente protegido y cercano a la sombra. Cesó el viento y quedó el sol. En la tarde, se le estaría pelando la piel. Se encontraba en el desierto mexicano, hermano del Sahara y del Gobi, continuación del Arizona y el Yuma, espejos del cinturón de esplendores estériles que ciñe al globo como para recordarle que las arenas frías, los cielos ardientes y la belleza yerma, esperan alertas y pacientes para volver a apoderarse de la Tierra desde su vientre mismo: el desierto.

-El gringo viejo vino a México a morirse.

Y sin embargo, montado en la yegua blanca y avanzando sin prisa, sintió que su voluntad de extinción era una burla. Miró cuanto le rodeaba. La lechuguilla se levantaba nerviosa como alambre y afilada como punta de espada. En toda la rama del cocotillo, las espinas protegían la belleza intocable de una flor salvajemente roja. El sauce del desierto concentraba en una sola flor morada y pálida toda la dulzura de su perfume nauseabundo. La choya crecía caprichosa y grande, escudando sus flores amarillas. Si el gringo iba en busca de Villa y la revolución, el desierto era ya un simulacro de la guerra, con sus yucas de bayoneta española, sus aguerridas plumas de apache, y las agresivas espinas, como ganchos, del palo verde. La avanzada del desierto eran las jaurías de la planta rodadora, manadas vegetales hermanas del lobo nocturno y de sus compañeros.

Volaron en círculo los zopilotes y el viejo levantó la caben. Bajó la mirada, alerta: los alacranes y las culebras del desierto sólo pican a los extranjeros. Nunca conocen al que viaja. Subió y bajó la cabeza, atarantado: las palomas tristes pasaron como flechas, con su gemido luctuoso, y los halcones peregrinos lo desorientaron. En el aire más alto los pájaros dejaban un ruido de pasto ondulante y quebrado.

Cerró los ojos pero no aceleró el paso.

Entonces el desierto le decía que la muerte es sólo una fatiga de las leyes de la naturaleza: la vida es la regla del juego, no su excepción, y hasta el desierto que parecía muerto escondía toda una minuciosa vida que prolongaba, originaba o remedaba las leyes de la existencia humana. El no podía sustraerse, aunque fuese otra su voluntad, al imperio vital del yermo al que había llegado por si mismo, sin que alguien se lo ordenara: gringo viejo, lárgate al desierto.

La arena acude al mezquital. El horizonte se mueve y sube hasta los ojos. Las sombras implacables de las nubes visten a la tierra con velos de lunares. La tierra huele fuerte. El arco iris se desparrama como un espejo de sí mismo. Las matas de la bistorta se incendian en ramilletes amarillos. Sopla el viento álcali.

El gringo viejo tose, se cubre la cara con la bufanda negra. La respiración se le va como las aguas se retiraron un día de la tierra, creando el desierto. Las gotas de su respiración son como la sed del taray que crece junto a los ríos escasos, atesorando lujosamente la humedad.

Tiene que detenerse, ahogado por el asma, descender con pena de la yegua, asfixiándose, y hundir piadosamente el rostro en el Lomo de su montadura. Pero a pesar de todo dice:

-Mi destino es mío.