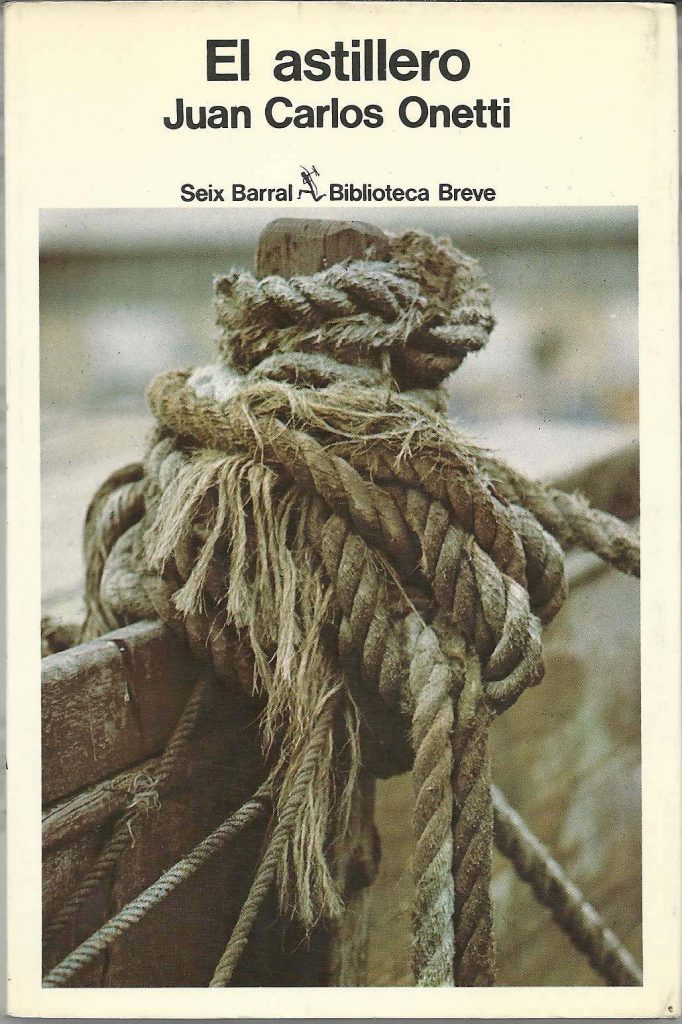

EL ASTILLERO -1

Fue la casualidad, claro, porque Larsen no podía saberlo. De todos los habitantes de Santa María, sólo Vázquez, el distribuidor de diarios, puede aceptarse como posible corresponsal de Larsen durante los cinco años de destierro; y no está probado que Vázquez sepa escribir y no es creíble que el astillero en ruinas, la grandeza y decadencia de Jeremías Petrus, el caserón con estatuas de mármol y la muchacha idiota sean temas de cualquier hipotético epistolario de Froilán Vázquez. O no fue la casualidad, sino el destino. El olfato y la intuición de Larsen, puesto al servicio de su destino, lo trajeron de vuelta a Santa María para cumplir el ingenuo desquite de imponer nuevamente su presencia a las calles y a las salas de los negocios públicos de la ciudad odiada. Y lo guiaron después hasta la casa con mármoles, goteras y pasto crecido, hasta los enredos de cables eléctricos del astillero.

Dos días después de su regreso, según se supo, Larsen salió temprano de la pensión y fue caminando lentamente —acentuados, para quienes pudieran reconocerlo, el balanceo, el taconear, la gordura, aquella expresión de condescendencia, de hacer favores y rechazar el agradecimiento— por la rambla desierta, hasta el muelle de pescadores. Desdobló el diario para sentarse encima, estuvo mirando la forma nublada de la costa de enfrente, el trajinar de camiones en la explanada de la fábrica de conservas de Enduro, los botes de trabajo y los que se apartaban, largos, livianos, incomprensiblemente urgidos, del Club de Remo. Sin abandonar la piedra húmeda del muelle, almorzó pescado frito, pan y vino, que le vendieron muchachitos descalzos, insistentes, vestidos aún con sus harapos de verano. Vio el derribo de la balsa y su descarga, examinó con negligencia las caras del grupo de pasajeros; bostezó, separó de la corbata negra el alfiler con perla para limpiarse los dientes. Pensó en algunas muertes y esto lo fue llenando de recuerdos, de sonrisas despectivas, de refranes, de intentos de corrección de destinos ajenos, en general confusos, ya cumplidos, hasta cerca de las dos de la tarde, cuando se levantó, hizo correr dos dedos ensalivados por la raya de los pantalones, recogió el diario aparecido la noche anterior en Buenos Aires y se fue mezclando con la gente que descendía la escalinata para ocupar la lancha entoldada, blanca, que iba a remontar el río.

Viajó leyendo en el diario lo que ya había leído de mañana en la cama de la pensión, se mantuvo indiferente a los balanceos, con una pierna sobre una rodilla; el sombrero contra una ceja, la cara insolente, ignorante y alzada, disimulando el esfuerzo de los ojos para leer, defendiéndose de las probabilidades de ser observado y reconocido. Bajó en el muelle que llamaban Puerto Astillero, detrás de una mujer gorda y vieja, de una canasta y una niña dormida, como podría, tal vez, haber bajado en cualquier parte.

Fue trepando, sin aprensiones, la tierra húmeda paralela a los anchos tablones grises y verdosos, unidos por yuyos; miró el par de grúas herrumbradas, el edificio gris, cúbico, excesivo en el paisaje llano, las letras enormes, carcomidas, que apenas susurraban, como un gigante afónico, Jeremías Petrus & Cía. A pesar de la hora, dos ventanas estaban iluminadas. Continuó andando entre casas pobres, entre cercos de alambre con tallos de enredaderas, entre gritos de cuzcos y mujeres que abandonaban la azada o interrumpían el fregoteo en las tinas para mirarlo con disimulo y esperar.

Calles de tierra o barro, sin huellas de vehículos, fragmentadas por las promesas de luz de las flamantes columnas de alumbrado; y a su espalda el incomprensible edificio de cemento, la rampa vacía de barcos, de obreros, las grúas de hierro viejo que habrían de chirriar y quebrarse en cuanto alguien quisiera ponerlas en movimiento. El cielo había terminado de nublarse y el aire estaba quieto, augural.

—Poblacho verdaderamente inmundo —escupió Larsen; después se rió una vez, solitario entre las cuatro lenguas de tierra que hacían una esquina, gordo, pequeño y sin rumbo, encorvado contra los años que había vivido en Santa María, contra su regreso, contra las nubes compactas y bajas, contra la mala suerte.

Dobló a la izquierda, hizo dos cuadras y entró en el Belgrano, bar, restaurante, hotel y ramos generales. Es decir, entró en un negocio que tenía alpargatas, botellas y cuchillas de arado en la vidriera, un cartel con luces eléctricas sobre la puerta, un piso mitad de tierra y mitad de baldosas coloradas, en un negocio que muy pronto aprendería a llamar, para sí mismo, «lo de Belgrano». Se sentó a una mesa para pedir cualquier cosa, albergue, cigarrillos que no había, un anís con soda; sólo le quedaba esperar la lluvia y soportar oírla y verla —a través del vidrio con palabras en círculo, hechas con polvo matamoscas y que elogiaban a un sarnífugo— mientras durara en el barro expectante y en el zinc del techo. Después sería el fin, la renuncia a la fe en las corazonadas, la aceptación definitiva de la incredulidad y de la vejez.

Pidió otro anís con soda, y estaba mezclando cuidadoso las bebidas, pensando en años muertos y en pernod legítimo, cuando se abrió la puerta y la mujer llegó, casi corriendo, hasta el mostrador, y él pudo unir un anterior ruido de caballos con la alta figura en botas que recitaba enardecida, frente al patrón, y con la otra, redonda, achinada, mansa, que cerró sin ruido la puerta, presionando apenas contra el viento que se acababa de levantar, y fue a colocarse paciente, servicial, dominadora, detrás de la primera.

Larsen supo en seguida que algo indefinido podía hacerse; que para él contaba solamente la mujer con botas, y que todo tendría que ser hecho a través de la segunda mujer, con su complicidad, con su resentida tolerancia. Esta, la sirvienta —que aguardaba un paso atrás, separadas las gruesas piernas cortas, las manos juntas sobre el vientre, la cabeza rodeada por un pañuelo oscuro, sin más expresión que la risa enfriada, desprovista adrede de motivos—, no servía como problema al aburrimiento de Larsen: pertenecía a un tipo sabido de memoria, clasificarle, repetido sin variantes de importancia, como hecho a máquina, como si fuera un animal, fácil o complejo, perro o gato, ya se vería. Examinó a la otra, que continuaba riéndose y golpeaba con la fusta el borde de lata del mostrador: era alta y rubia, tenía a veces treinta años y otras cuarenta.

Le quedaban restos de infancia en los ojos claros que entornaba para mirar —una luz rabiosa, desafiante, que se arrepentía en seguida— un poco en el pecho liso, en la camisa de hombre y el pequeño lazo de terciopelo al cuello; un convincente remedo en las piernas largas, en el sobrio trasero de muchacho, libre dentro del pantalón de montar. Tenía los dientes superiores grandes y salientes, y reía a sacudidas, con la cara asombrada y atenta, como eliminando la risa, como viéndola separarse de ella, brillante y blanca, excesiva; alejarse y morir en un segundo, derretida, sin manchas ni ecos, sobre el mostrador, sobre los hombros del dueño, entre las telarañas que unían las botellas en el estante. Tenía el pelo dorado y largo peinado hacia atrás, sujeto en la nuca por otra cinta de terciopelo negro.

—Hay que embromarse —comentó Larsen, reflexivo y con entusiasmo; movió un dedo para pedir más anís al mozo y descubrió con una sonrisa que la lluvia, muy suave, golpeaba en el techo y en la calle, compañera, interlocutora, perspicaz.

Porque el pelo largo, opaco, con las puntas retorcidas y más oscuras, colgaba sin edad contra la camisa de la mujer; y de la forma de lirio, de cerradura, del pelo metálico, salía la cara pálida, con arrugas recientes, con desgaste y pintura, con pasado, con su risa estridente que no se reía de nada, que sonaba, inevitable, como hipo, como tos, como estornudo.

No había nadie más sentado a las mesas del negocio; era seguro que cuando las mujeres salieran pasarían a su lado, y lo mirarían. Pero el instante aconsejaba otra cosa, otra manera de ser mirado. Larsen arregló la corbata, hizo sobresalir el pañuelo de seda en el bolsillo, y fue lentamente hasta el mostrador. Tapó a la mujer con su hombro izquierdo y mantuvo una sonrisa cortés para el dueño.

—No vengo a quejarme por el anís —dijo con voz baja y sonora—. Yo sé que en estos tiempos… ¿Pero no tiene una marca mejor? —el patrón dijo que no, arriesgó después un nombre. Larsen sacudió la cabeza con liviano desencanto; escuchaba el silencio de la mujer a su lado, el «bueno vamos es tarde se vino la lluvia» de la sirvienta en segundo plano, en un fondo remoto y presente. Nombró sin éxito marcas extranjeras, monótono, también él sin fe, como si diera una lección.

—Está bien, señor, no importa. Déjeme mirar las etiquetas.

Apoyado en el mostrador, siempre sonriente y perdonador, leyó con lentitud las letras en las botellas de los estantes. La mujer volvió a reírse y él no quiso mirarla; algo le decía que sí, el rumor de la lluvia hablaba de revanchas y de méritos reconocidos, proclamaba la necesidad de que un hecho final diera sentido a los años muertos.

—Pero yo estoy seguro, señorita, que todo se tiene que arreglar. Demorará más o menos —dijo el patrón.

Ella volvió a reírse, encogió el cuerpo hasta que la risa terminó de salir y fue modificada, absorbida, por la lluvia perezosa, seria, inflexible.

—Espérate. Tienes miedo de mojarte —dijo a la sirvienta, sin volverse; no podría saberse a quién miraba; los ojos se movían a un lado y otro, quedaban fijos dos centímetros encima de la cabeza del patrón—. Él dice que todo tiene que arreglarse. Él puso el dinero y el trabajo, la idea y los planes. Los gobiernos pasan y todos dicen que sí, que tiene razón; pero pasan y no arreglan —volvió a reír, esperó resignada a que la risa se desprendiera de sus grandes dientes salidos, estuvo removiendo los ojos con excusa e imploración—. Desde chica. Ahora parece cierto, cuestión de semanas. No me importa por mí pero todas las mañanas voy a la iglesia, con ésta a pedir que las cosas se arreglen, alguna vez, antes que él esté demasiado viejo. Sería muy triste

—No, no —dijo el patrón—. Tiene que ser, y pronto —acodado en el mostrador, Larsen miraba con sorpresa y bondad la cara de la sirvienta sonrió, mantuvo una fina línea de sonrisa hasta que ella, balanceándose, se puso a pestañear y separó los labios. Dio un paso sin dejar de mirarlo, tocó la camisa de la otra mujer.

—Vamos que llueve, que va a ser noche —dijo.

Entonces Larsen alzó del mostrador la fusta, veloz y cortés, para ofrecerla a la mujer del pelo largo, la risa, y las botas, sin palabras, sin mirarla. Esperó a que se fueran, las vio montar los caballos en el paisaje amarillento y desconsolado de la vidriera, reanudó con el patrón la charla estéril sobre anises, invitó a tomar y no hizo preguntas y mintió para contestar las que le hicieron.

Oscurecía y apenas lloviznaba cuando empezó a moverse para tomar la última lancha a Santa María, anduvo lento, dejándose mojar por las gotas que caían de los árboles, hasta la penumbra y la soledad del muelle. No quería proyectar ni admitir. Pensó distraído en la mujer del traje de montar; imaginó el ímpetu, el hastío.