Macario

de Bruno Traven

Fragmento

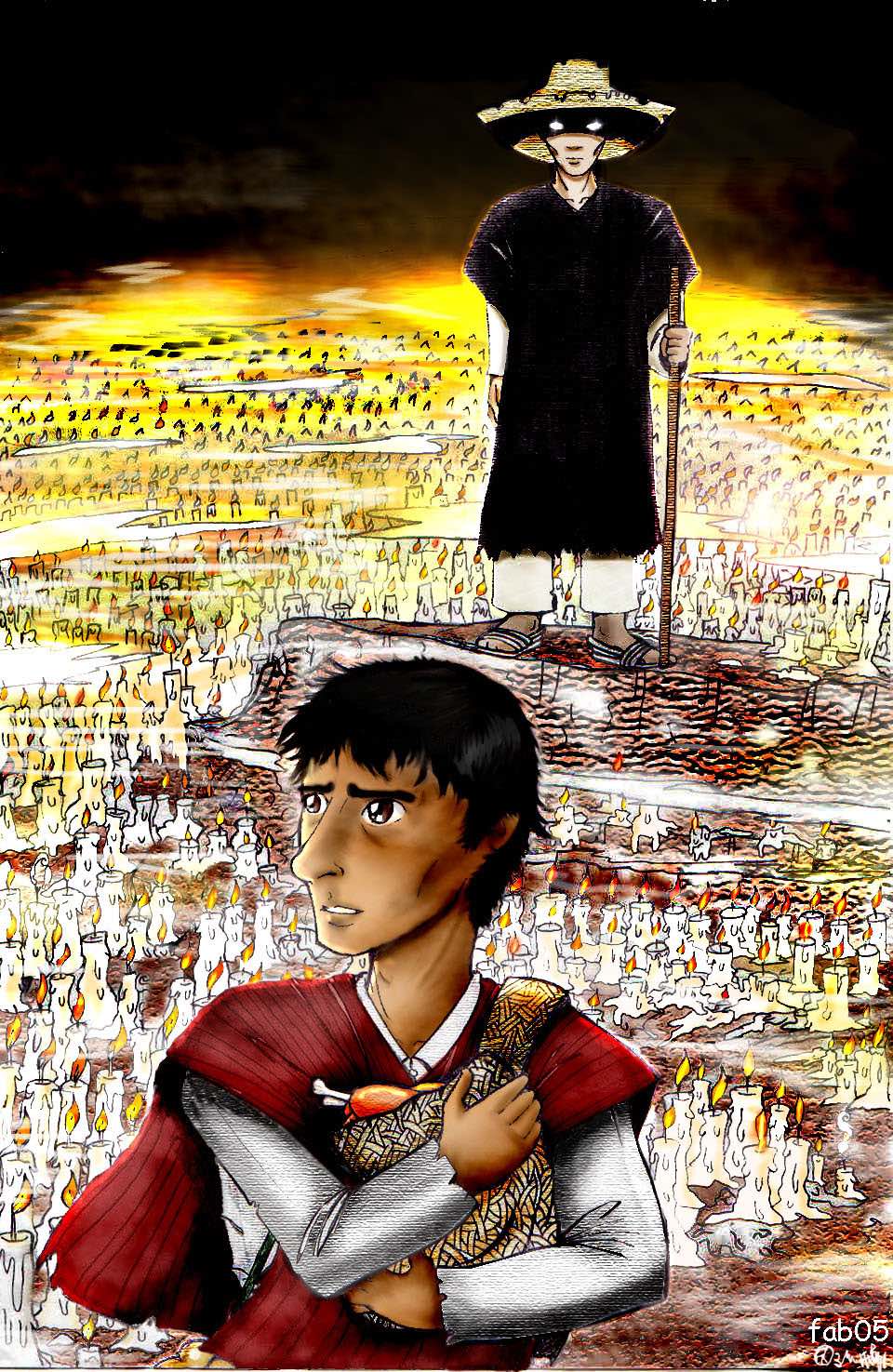

La muerte llega a pedirle a Macario un pedazo del pavo que se iba a comer.

Y el capítulo VI para seguir la historia, cuando juntos comen el pavo y el VII, donde Macario le dice porque lo invitó

– v –

Volvió a agarrar la pierna del pavo para tirar de ella e iniciar su comida, cuando una vez más vio un par de pies frente a sí. Calzaban sandalias antiguas y Macario pensó que el forastero debía de ser un hombre venido de tierras muy lejanas, porque nunca había visto sandalias como aquellas.

Poco a poco fue elevando la vista hasta descubrir un personaje en el que el hambre se manifestaba en forma espantosa. En su cara no quedaba rastro alguno de carne, todo era hueso, como sólo hueso eran las piernas y las manos del nuevo visitante. Sus ojos parecían dos grandes agujeros oscuros cavados en aquella cara descarnada. La boca estaba constituida por dos hileras de recios dientes descubiertos por la carencia de labios. Se apoyaba en un largo bastón de caminar. Iba cubierto por una túnica azulina, de una tela que no era ni algodón, ni seda, ni lana, ni material alguno conocido por Macario. Del cinturón, descuidadamente colocado alrededor de la túnica, colgaba una caja de caoba muy maltratada, de la que partía el tictac de un reloj.

Fue aquella caja, que este personaje traía en lugar del reloj de arena fina que Macario esperaba ver, lo que confundió sus ideas acerca de quién podía ser el nuevo importuno.

Al comenzar a hablar, el forastero lo hizo con una voz semejante al sonido producido por el choque pesado de dos trozos de madera.

—Ay, compadre, tengo hambre, mucha, muchísima hambre.

—No hay para qué hablar de ello, compadre, ya lo veo —dijo Macario sin mostrar el menor temor por la horrible apariencia del recién llegado.

—Ya que puedes verlo, no dudarás de que necesito algo en el estómago. ¿No quieres darme esa pierna del pavo que te disponías a cortar? —preguntó el extrañe visitante.

Macario, lanzando una exclamación desesperada y levantando los brazos con el gesto de un ser humano vencido después de tenaz lucha, dijo:

—Bien —y con voz plañidera agregó—: ¿Qué puede hacer un mortal contra el destino? Nada. Tenía que sucumbir finalmente. Ya lo presentía. No hay escape posible. Hubiera podido gozar de gran ventura, pero el destino no lo quiso, y así debe ser. Nunca tendré un pavo entero para mí solo. Nunca, nunca. Así, pues, ¿qué hacer? Bien, compadre, llénese la barriga, yo bien sé lo que es tener hambre. Nunca he tenido otra cosa en mi vida. Siéntese, siéntese frente a mí. Medio pavo es suyo, gócelo.

—¡Ay, compadre, qué delicia, qué agradable! —exclamaba el visitante restregándose las manos y sentándose frente a Macario. Al hablar movía sus hileras de dientes como si tratara de sonreír o de triturar algo.

Macario no pudo explicarse lo que significaba aquella mueca de su huésped. Era difícil saber si pretendía con ello mostrar su agradecimiento o su alegría al verse salvado de un seguro desenlace fatal causado por inanición.

—Partiré en dos el ave —dijo Macario al mismo tiempo que procedía rápidamente a hacerlo, pues temía la llegada de un tercer pedigüeño que redujera su porción a una tercera parte.

—Vuelva su cara hacia atrás, por favor, compadre —recomendó Macario a su huésped inesperado—, porque voy a poner mi machete en medio de las dos partes y usted me dice cuál de las dos desea, si la del lado del filo de mi machete o la otra, porque así me parece más justo. Que usted escoja, ¿sabe? Para evitar dificultades o pleitos que yo no quiero. ¿Le parece bien, compadre?

—Perfectamente —contestó el convidado volviendo su cara hacia unlado e indicando a Macario la parte por él elegida.

– VI –

Comieron juntos, y fue aquélla una comida alegre, salpicada de flores de ingenio y de chistes jugosos por parte del huésped, así como de grandes risas y carcajadas por parte del anfitrión.

—¿Sabe usted, compadre? —dijo Macario—. Al principio me desconcerté porque la figura de usted no está de acuerdo con la idea que tenía formada de los muchos retratos que he visto de usted en la iglesia. Esa caja de caoba, que lleva usted colgada del cinturón con un reloj dentro, me confundió y me dificultó el que lo reconociera prontamente. ¿Qué ha hecho usted de su reloj de arena, si no es indiscreción?

—Ninguna indiscreción. No hay secreto alguno en ello. Y si lo deseas puedes decir al mundo lo que ocurrió con él. Verás; hubo una guerra en Europa, lugar que es precisamente por sus eternas guerras la parte del mundo en donde mis cosechas son mayores. Pues bien, ocurrió que en una cierta batalla tuve que correr de un lado para otro como si todavía fuera joven. Fui de la Ceca a la Meca hasta quedar completamente extenuado y casi loco. Por ello no disponía de mucho tiempo para cuidar de mi persona, como lo he hecho siempre para conservarme bien, y parece que una bala de cañón, mal disparada por un artillero inglés borracho, se estrelló contra mi reloj de arena, y lo averió de tal modo que ya no fue posible al viejo herrero Plutón, a quien gustan esa clase de trabajos, componerlo. Busqué por dondequiera, pero no pude encontrar uno nuevo, pues han dejado de fabricarlos y sólo existen algunas imitaciones que se usan como adorno entre otras

chácharas inservibles. Traté de sacar uno de algún museo, pero me enteré horrorizado de que todos eran imitaciones y no había ninguno auténtico.

—Perdón, compadre, ¿qué es un museo?

—¡Ah, eso…! Pues te diré, Macario, son grandes salas que en muchos países europeos tienen los gobiernos para exhibir todo lo que han robado de otros países o que se han llevado como botín de guerra de los pueblos vencidos. En algunas naciones de América los tienen para que malos funcionarios tomen lo que les gusta y se lo lleven a su casa.

Dejó de hablar durante algún rato, olvidándose del tema de su conversación, entretenido en saborear un bocado de carne blanca. Al cabo de la pausa, continuó:

—¿En qué íbamos, compadre?

—En los museos. En que todos los relojes de arena que había en los museos eran falsos. Puras imitaciones.

—Cierto. Así, pues, me encontraba sin un buen reloj de arena. Pero la buena suerte volvió a mi lado. Sucedió que poco tiempo después visité a un capitán que se hallaba sentado en su cabina mientras su barco se hundía y la tripulación, a salvo en los botes, se alejaba remando. Aquel capitán, como todo buen capitán británico, se hundía con su barco, haciendo las últimas anotaciones en el libro de bitácora. Cuando me descubrió parado a su derecha me dijo: «Bien, señor, parece que ha llegado mi hora.» «Así es, capitán», confirmé, sonriendo para hacerle el trance menos pesado y para que olvidase a los que dejaba. Entonces miró su cronómetro y dijo: «Señor, solamente le pido que me conceda quince segundos más para escribir las últimas líneas en mi diario.» «¡Concedido!», repuse yo. Y él se sintió feliz de poder escribir la hora exacta, que era lo que le faltaba. Entonces yo, viéndolo tan feliz, le pregunté: «Dígame, capitán, ¿querría usted darme su cronómetro?; creo que podrá prescindir de él ahora que para nada lo necesita. A bordo del barco que guiará de ahora en adelante, el tiempo carecerá de importancia. Se lo pido, porque habrá usted de saber que mi reloj de arena fue deshecho por la bala de un cañón británico y creo justo obtener a cambio de él un cronómetro inglés».

—Ah, entonces cronómetro le llaman ustedes a un relojito de esta clase. No sabía eso tampoco— interrumpió Macario.

—Sí —dijo su acompañante,sonriendo con sus dientes desnudos—. La única diferencia es que un

cronómetro es cien veces más exacto que cualquier reloj común. Bueno, compadre. ¿Dónde íbamos otra vez?

—En que le pidió usted al capitán del barco su cro…

—…nómetro, correcto. Bueno, y así cuando le pedí que me diera ese precioso reloj, él me explicó: «Vaya, no podía usted pedirme nada mejor, ya que ese cronómetro es de mi propiedad particular y puedo hacer con él lo que me plazca. Si perteneciera a la compañía naviera me vería precisado a negarle ese compañero tan útil. Está perfectamente ajustado. Precisamente unos días antes de iniciar este viaje, lo mandé arreglar, y le aseguro a usted que puede tener plena confianza en esa maquinita preciosa, una confianza cien veces mayor de la que pudiera tener en su antiguo reloj de arena.»

«Inmediatamente cogí este aparato fino y abandoné el barco que se encontraba ya totalmente cubierto por las aguas. Bueno, así es como llegué a hacerme con el cronómetro, olvidando el viejo reloj de arena de otros tiempos. Y he de decirle a usted, compadre, que este artefacto inglés trabaja tan a la perfección que desde que lo tengo no he llegado tarde a ninguna de mis citas. ¡Es uno de los tantos favores que le debe la humanidad a los ingleses! En tanto que antes, más de un sujeto, para quien el ataúd o la canasta o el costal habían sido ya preparados, se me escapaba. Y eso de escaparse así resulta mal negocio para todos y especialmente para mí, pues con ello mi reputación se lesiona. Pero ya no volverá a ocurrir jamás.»

Así conversaron, bromearon, rieron y juntos y se sintieron tan alegres como viejos conocidos que se encuentran después de largo tiempo de no verse.

– VII –

Sin duda el huésped de Macario gustó del pavo, pues tuvo un sinfín de alabanzas para la buena mujer que lo había cocinado tan bien.

De vez en cuando quedaba como fascinado por el encanto de aquella excelente comida y trataba de humedecerse las labios ausentes con una lengua que no tenía.

Macario, sin embargo, sabía interpretar aquel gesto y entendía por él que su acompañante estaba satisfecho y se sentía contento a su manera.

—Antes que yo llegara tuviste otros dos visitantes, ¿verdad? —le preguntó en el curso de su conversación.

—Cierto. ¿Cómo lo sabe usted, compadre?

—Yo tengo que saber todo lo que ocurre en el mundo. Porque has de saber, Macario, que en cierta forma, yo soy el jefe de la Policía secreta de… de… bueno, tú sabes a quien me refiero, porque el caso es que no me está permitido mencionar su nombre. ¿Reconociste a esos dos visitantes?

—Desde luego, o ¿cree usted acaso que soy un hereje?

Su huésped continuó:

—El primero era ese que tantas dificultades nos causa, el Demonio.

—Ya lo sabía —dijo Macario convencido—. Ese tipo puede presentárseme bajo cualquier disfraz, el que guste, que de todos modos lo conozco. En esta ocasión trató de engañarme, presentándose vestido como un charro, pero cometió algunos errores en su disfraz, como pasa a todos los que no son auténticos, por eso no me fue difícil descubrir que era un falso charro, un impostor.

—¿Por qué, entonces, sabiendo quién era no le diste un pedacito de tu pavo? Tú sabes que él puede causarte muchos daños.

—A mí no, compadre, yo conozco bien sus mañas y lo que él quería era atraparme. ¿Por qué había yo de darle parte de mi pavo? Claramente se veía que era rico, pues ostentaba tanto dinero, que hasta lo llevaba cosido en los pantalones por fuera. Así, pues, si hubiera querido, habría podido comprar no un pavo, sino media docena de pavos asados y dos puercos al horno en la primera posada del camino. Por eso no le hacían falta ni una pierna ni un solo alón de mi pavo.

—A mí no, compadre, yo conozco bien sus mañas y lo que él quería era atraparme. ¿Por qué había yo de darle parte de mi pavo? Claramente se veía que era rico, pues ostentaba tanto dinero, que hasta lo llevaba cosido en los pantalones por fuera. Así, pues, si hubiera querido, habría podido comprar no un pavo, sino media docena de pavos asados y dos puercos al horno en la primera posada del camino. Por eso no le hacían falta ni una pierna ni un solo alón de mi pavo.—El segundo visitante era… bien, tú sabes a quién me refiero. ¿Lo reconociste, verdad?

—Desde luego, ¿acaso no soy cristiano? Lo habría reconocido en cualquier parte. Sentí mucho tener que negarle un pedacito, porque fácilmente se veía que tenía mucha hambre y necesitaba con urgencia algún alimento. Pero ¿quién soy yo, pobre pecador, para honrarme dando a Nuestro Señor un trocito de mi pavo asado? Su padre posee todo el mundo y es dueño de todas las aves, porque él lo hace todo, y puede dar a su hijo cuantos pavos desee. Además, Nuestro Señor, capaz de alimentar con dos peces y cinco piezas de pan a cinco mil personas hambrientas, en una sola tarde,

satisfaciendo su hambre y quedándole además una docena de sacos llenos de migas y sobras, bien puede con una delicada hojita de pasto alimentarse si realmente tiene hambre. Por ello habría yo considerado un gran pecado darle una pierna de mi pavo. Además, el que puede con una sola palabra cambiar en vino el agua, puede asimismo hacer que esa hormiguita, que corre por allí llevando a cuestas una miga, se convierta en pavo asado con todo el relleno y los aderezos necesarios. ¿Quién soy yo, pobre leñador con once hijos que alimentar, para humillar a Nuestro Señor, haciéndole aceptar de mis manos de pecador una pierna de mi pavo asado? Yo soy un hijo fiel de la Iglesia, y como tal tengo que respetar el poder de Nuestro Señor.

—Vaya filosofía, compadre —dijo el desconocido—. Puedo asegurarte que tienes una mente sana y que tu cerebro funciona perfectamente en lo que se relaciona con la protección de lo que es

tuyo.

—Nunca me había dicho eso nadie, compadre —dijo Macario.

—Lo único que me intriga ahora es tu actitud hacia mí —dijo el visitante, limpiando el hueso de un alón con sus recios dientes—. Lo que quiero decir es que… bueno, ¿por qué me diste la mitad de tu pavo cuando solamente unos minutos antes habías negado hasta un alón al Diablo y a Nuestro Señor?

—¡Ah! —exclamó Macario, subrayando con un ademán su exclamación—, eso es diferente. La cosa con usted es distinta por una razón: yo soy humano y sé lo que es el hambre y lo que es sentirse morir de necesidad. Además, yo nunca he sabido que usted tenga poder para crear o transformar alguna cosa. Usted no es más que un servidor obediente del Supremo Juez. Tampoco tiene usted dinero para comprar algo, porque ni siquiera tiene bolsillos en su traje o lleva algún morral consigo. Es cierto que he tenido el mal corazón de negar a mi mujer un bocado del pavo que ella preparó para mí con todo su amor. Tuve el mal corazón de hacerlo porque siendo delgada como es, no se ve ni en una pequeñísima parte tan hambrienta como usted. Tuve voluntad suficiente para no darles a mis pobrecitos hijos, siempre deseosos de comer, algunos bocados de mi pavo, porque a pesar de lo hambrientos que están, ninguno está ni en una pequeñísima parte tan hambriento como

usted.

—Vamos, compadre, vamos —dijo el huésped, haciendo visibles esfuerzos por sonreír con los labios que no poseía

—. No le des tantas vueltas al asunto. Eres en verdad muy ingenioso. Pero dime la verdad, no temas lastimarme. Tú dijiste, cuando empezaste a hablar, que atendiendo a una razón me habías convidado. Ahora dime, ¿cuál es la otra?

—Bien, compadre —contestó Macario—. En cuanto le vi comprendí que no me quedaba tiempo de comer ni una sola pierna y que tendría que abandonar el pavo entero. Cuando usted se aparece ya no da tiempo de nada. Así, pues, pensé: «Mientras él coma, comeré yo», y por eso partí el pavo en dos.

– VIII –

El convidado miró a su anfitrión con sorpresa retratada en las profundas cuencas abandonadas por los ojos, sonrió y estalló después en una carcajada cordial, haciendo un ruido semejante al producido por los golpes de un bastón sobre un barril.

—Por el gran Júpiter, compadre, ¡qué listo eres! No recuerdo haber encontrado otro más listo desde hace largo tiempo y que supiera esquivar tan hábilmente su última hora. ¡Ni siquiera me tuviste miedo! Realmente mereces que yo te seleccione para prestarme cierto servicio, un servicio que hará mi existencia solitaria menos aburrida de vez en cuando. Habrás de saber, compadre, que alguna vez gusto de jugar bromas a los hombres. Bromas que no hieren a nadie y que me divierten

haciendo que mi trabajo sea menos monótono, ¿comprendes?

—Creo que sí.

—¿Sabes lo que voy a hacer para compensarte justamente por la comida que me has ofrecido tan generosamente?

—¿Cómo, compadre? Oh, por favor, señor, no me haga su ayudante. No haga eso, por favor. Cualquier otra cosa que desee usted, bien; pero que no sea ayudarlo.

—Yo no necesito ayudantes y nunca los tuve. No, se trata de algo bien distinto. Te convertiré en doctor, en un gran doctor capaz de eclipsar a todos esos médicos y cirujanos sabihondos que tan a menudo me hacen desagradables jugarretas con la idea de ridiculizarme. Eso es lo que voy a hacer, a convertirte en doctor. Y te prometo que te recompensaré tu pavo un millón de veces.

Al terminar de hablar se levantó, caminó unos veinte metros, miró al suelo, seco y arenoso por aquella época del año, y dijo:

—Compadre, trae acá tu guaje; sí, esa botella que tienes y que parece hecha de una rara calabaza, pero antes tira el agua que hay en ella.

Macario obedeció y se aproximó adonde el visitante lo esperaba. Este dio unos siete golpes con el pie sobre la tierra y se mantuvo quieto durante algunos minutos, al cabo de los cuales brotó de la tierra seca y arenosa un chorro de agua cristalina.

—Dame tu guaje —ordenó el forastero. Se acercó al chorro de agua y llenó el recipiente de Macario, operación para la que se necesitó algún tiempo, porque el gollete del guaje era muy estrecho.

Cuando estuvo lleno, el visitante se arrodilló, golpeó la tierra con una mano e hizo desaparecer el agua. Después dijo:

—Volvamos al sitio donde comimos, compadre.

Una vez más se sentaron juntos en el suelo. El forastero tendió a Macario el guaje.

—Este líquido, Macario, hará de ti el médico más notable del siglo. Una sola gota bastará para curar cualquier enfermedad, y si digo cualquier enfermedad me refiero a aquellas consideradas como incurables, como fatales. Pero entiende y entiéndelo bien, compadre; una vez que se haya agotado

la última gota, no podrás obtener ni una más, por lo que el poder curativo que tienes habrá terminado para siempre.